プラズマによる熱の流れ込みがなくなる条件を機械学習で割り出す

大型ヘリカル装置(LHD)の実験において、磁力線に沿った壁へのプラズマによる熱の流れ込みがなくなる条件を、機械学習を使ってはじめて割り出しました。この現象を非接触化と呼びます。非接触化は運転時の核融合炉を守るために必須の現象ですが、複雑で様々な条件が関係しています。そこで、いろいろな実験条件を機械学習することにより、その運転条件を割り出すことができました。

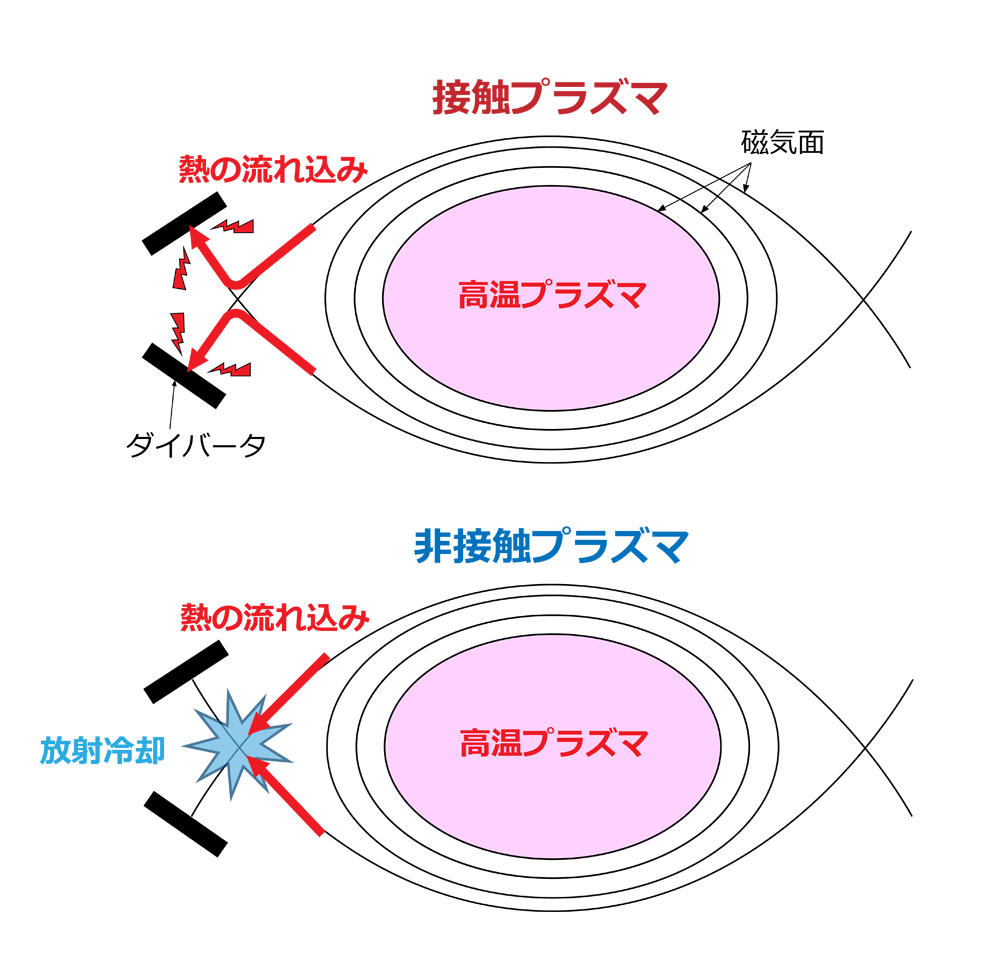

核融合炉では重水素と三重水素が融合し、ヘリウムに変わります。このヘリウムはいわば灰であるため、燃焼しているプラズマから取り出さなければなりません。プラズマを超高温にするために磁場の籠(磁気面)で閉じ込めて、容器の壁に接触しないように保たれますが、この灰を取り出すために、意図的に磁場の籠の一部に開いた場所を設けています。この部分をダイバータと呼びます。ダイバータには直接プラズマが接触するため、大変大きな熱の流れ込みがあり、構造物への負荷となります。この熱負荷の軽減は核融合炉を成立させるために解決が必要な課題です。

抜本的な解決方法として期待されているものが、非接触プラズマ運転です。プラズマが磁力線に沿ってダイバータへ至る前に、光としてエネルギーを損失させて冷やし(放射冷却)、ガスにする方法です。これによって、高温プラズマが構造物に接触することがなくなり(非接触化)、熱の流れ込みをおおよそ防ぐことができます。一方、プラズマの周辺部といえども、冷やすことになるため、工夫しなければ、この低温状態が磁力線に沿って上流へ遡り、超高温プラズマに悪影響があります。大型ヘリカル装置(LHD)では周辺の磁力線が1本の線ではなく、細かな数珠を束ねたような形になるよう磁場を調整することで、中心の超高温プラズマを冷やすことなく、非接触プラズマを安定に得ることに成功しています。ただし、この非接触プラズマは、放射冷却が増幅される高い密度の場合や、加熱電力が小さく温度があまり上がらない場合に生じやすいことなどが経験的には知られていました。周辺の磁場の調整度合いも合わせて、非接触化が生じる複雑な関係条件を明示的に表現することができていませんでした。

本研究では、非接触化の条件を割り出すために、サポートベクターマシンと全状態検索という機械学習の方法を使いました。この方法は、2つの状態(ここでは接触プラズマと非接触プラズマ)を区別することに意味がありそうなパラメータを集めて、その中から分離性能に優れ、かつ簡単な数式を求める方法です。具体的には実験者が調整または計測できる15個のパラメータを選び、解析した結果、密度、磁場の強さ、加熱電力、放射冷却の割合及び周辺磁場調整に対するプラズマの応答(特徴的な磁束の変化)の5つのパラメータで表現した式によって、2つの状態をほとんど完全に分離できることが分かりました。燃料水素以外の不純物ガス(ここではネオン)を微量ながら注入することによって、同じ密度でも放射パワーを増大させることができます。このような意図的な制御に対してもこの分離式は有効であることが確かめられました。

さらに、この分離式は物理的な考察なしに機械学習から得られたものですが、その表現の意味するところを考えることによって非接触化の物理過程を説明する仮説のヒントになります。しかしながら、この分離式は2つの状態を区別するだけで、何らかの因果関係を示すものではありません。これに迫るべく、本研究ではパターン認識に関する別の機械学習法を用いて、非接触化の鍵となりそうなパラメータの時間変化から異常な変化を検知し、その変化の順番を調べました。様々な運転にも関わらず、変化の順番には相当程度の共通性があることが分かりました。この変化の順番が必ずしも因果関係ではありませんが、この結果もまた物理モデルを考察する上で大きな手掛かりとなるものです。

非接触化が生じる条件を表した数式は簡単なべき乗則で表現されており、実験運転のシナリオ検討や制御にも応用できるものです。非接触プラズマ運転はヘリカル方式に留まらず、トカマク方式にも共通した重要課題です。異常検知に関する成果を含めて、今回の成功した方法論が応用され、安全なプラズマ運転の確立につながることが期待されます。

本研究は、東京大学大学院新領域創成科学研究科の大学院生の磯部有吾、東京大学の山田弘司らの研究グループと核融合科学研究所の小林政弘らとの協力によって進められました。

この研究成果は、プラズマ・核融合学会のオンライン学術論文誌「プラズマ・アンド・フュージョン・リサーチ」に2025年1月14日付けで掲載されました。