高エネルギー粒子が駆動するアルベン固有モードや高エネルギー粒子モードがせん断流を生成

―核融合燃焼プラズマの制御に重要な成果―

大型ヘリカル装置(LHD)実験において、高エネルギー粒子が駆動するアルベン固有モードや高エネルギー粒子モードによってせん断流が生成されることが解析できました。この研究成果は、トカマク型装置など他の装置における最近の観測結果と一致しており、将来の核融合炉におけるプラズマ閉じ込めに有益であり、性能向上につながる可能性があると期待されます。

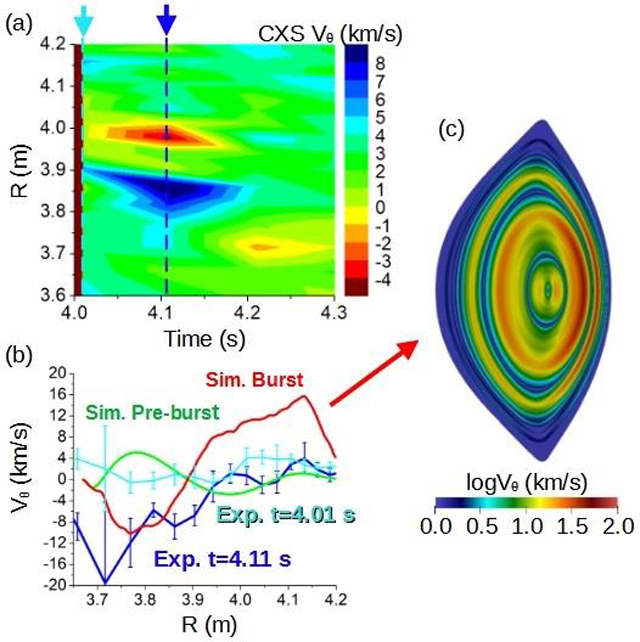

(a) 電荷交換分光診断装置(CXS)で測定したプラズマのポロイダル回転速度分布。バースト時(t = 4.1 s付近)にせん断流のペアを観測。

(b) 実験とシミュレーションにおけるプラズマ速度の比較。実験におけるバースト前後(水色、青)。シミュレーションにおけるバースト前後(緑、赤)。

(c) シミュレーションで得られたバースト時のプラズマのポロイダル回転速度の断面図。

将来の核融合炉のプラズマは、核融合反応で生成されたα粒子に加えて、中性粒子ビーム入射(NBI)や高周波の電磁波によっても加熱されます。高エネルギー粒子(EP)は、プラズマの温度より2桁ほど大きなエネルギーを持ち、アルベン固有モード(AE)や高エネルギー粒子モード(EPM)と呼ばれる不安定性を発生させます。その結果、大きなEP損失が起こり、プラズマ加熱の効率を低下させ、核融合炉の経済性を損ねます。しかし、AEやEPMはせん断流(SF)を励起し、このSFが乱流を低下させることによりEPの輸送やプラズマの閉じ込めを制御します。つまり、AEやEPMによって励起されたSFが将来の核融合炉の運転に重要な影響を与えます。

本研究の目的は、LHDプラズマ中のAEおよびEPMの飽和段階におけるSFの生成を解析することです。第23回および第24回LHD実験において、異なる加熱パターン、プラズマ、および磁場構成の放電におけるAEおよびEPMの不安定化を調査しました。大きなSFを誘発する可能性のある強いAEおよびEPM活動が測定されたことから、放電176490および179697を解析対象としました。これらの放電は、バースト(特にMHDバーストや高エネルギーイオン駆動抵抗交換モード(EIC)バーストなど)のプラズマエネルギーを大量に放出する急激なプラズマ緩和の不安定化を示しています。

両放電において電荷交換分光法(CXS)測定を行いました。放電176490においてMHDバーストが不安定化すると、AEとEPMの飽和段階であるプラズマ領域において、バースト中(t = 4.0 ~ 4.2 s)にSFの発生を観測することができました(図(a))。観測結果を再現するためにジャイロ流体コードFAR3dを用いて非線形シミュレーションを実施し、バーストによって強いSFが生成できることを確認しました。また、MHDバーストが誘発されるプラズマ領域での強力なSFの発生をシミュレーションしました(図(c))。これらのモデル結果を検証するために、シミュレーションで計算されたプラズマ速度と実験で測定されたプラズマ速度をMHDバースト前後で比較しました。シミュレーションと実験データは妥当な一致を示しており、MHDバーストが不安定化すると、内側から中間のプラズマ領域でプラズマ速度が増大することがわかりました(図(b))。

以上のことから、AEまたはEPMによるSFの生成は、将来の核融合炉におけるプラズマ閉じ込めに有益であり、性能向上につながる可能性があると考えられます。これらの結果は、トカマク型装置であるジョイント・ヨーロピアン・トーラス(JET)などの他の装置における最近の観測結果と一致しています。

本研究は、米国テキサス大学オースチン校のJacobo Varela博士とスペイン国立エネルギー・環境技術研究所のCarlos Hidalgo博士、Albaro Cappa博士らとの共同研究によって進められました。この研究成果は、国際原子力機関が刊行する熱核融合に関する学術論文誌「ニュークリア・フュージョン」に2024年12月18日付けで掲載されました。